インストール手順

一番簡単:HomebrewでDocker Desktopを入れる

Docker DesktopはDockerエンジン用のLinux VMやComposeなどをまとめて提供します

# 公式のCask(推奨)

brew install --cask docker-desktop

# もしくは一部の環境では下記でも可

# brew install --cask dockerインストール後に「アプリケーション」から Docker を起動し、メニューバーのクジラアイコンが安定したら利用できます。初回は権限確認のダイアログが出ます

動作確認

docker --version

docker run hello-world商用利用のライセンス条件(従業員251名以上または年商1000万USD超は有償)がある点に注意してください。公式ドキュメントの「Install Docker Desktop on Mac」に記載があります。Docker Documentation

Homebrew側のCask名は「docker-desktop」です。Homebrew Formulae

Homebrewにおける「Cask」とは

--cask は 「これはGUIアプリなので、Homebrewにアプリケーションとして扱ってほしい」 という指示です。

- Homebrew には大きく分けて2種類のパッケージがあります

- Formula(フォーミュラ): 主にコマンドラインツールやライブラリ。ターミナルで使うCLI系のソフト。

例:brew install wget - Cask(カスク): GUIアプリケーションやmacOSアプリを対象とした仕組み。

例:brew install --cask google-chrome

- Formula(フォーミュラ): 主にコマンドラインツールやライブラリ。ターミナルで使うCLI系のソフト。

なぜ分かれているのか

- CLIツールは基本的にソースコードやバイナリを

/usr/local/などに展開すれば動く - GUIアプリ(.app)は

/Applicationsに配置し、アイコンや依存サービスも扱う必要がある - その違いを吸収するために「cask」という仕組みが用意されています

使用例

# CLIツール

brew install git

# GUIアプリ(caskを明示)

brew install --cask docker-desktop

brew install --cask visual-studio-code補足

- 最近のHomebrewでは

brew install google-chromeと書いても内部的にcaskを解決してくれる場合が多いですが、明示的に--caskを付けると「GUIアプリをインストールする」と意図を示せるので分かりやすいです。

エラーが出る場合

brew install --cask docker-desktopと打って、パスワードも入力して、順調だと思ってたらエラーになる場合がある。

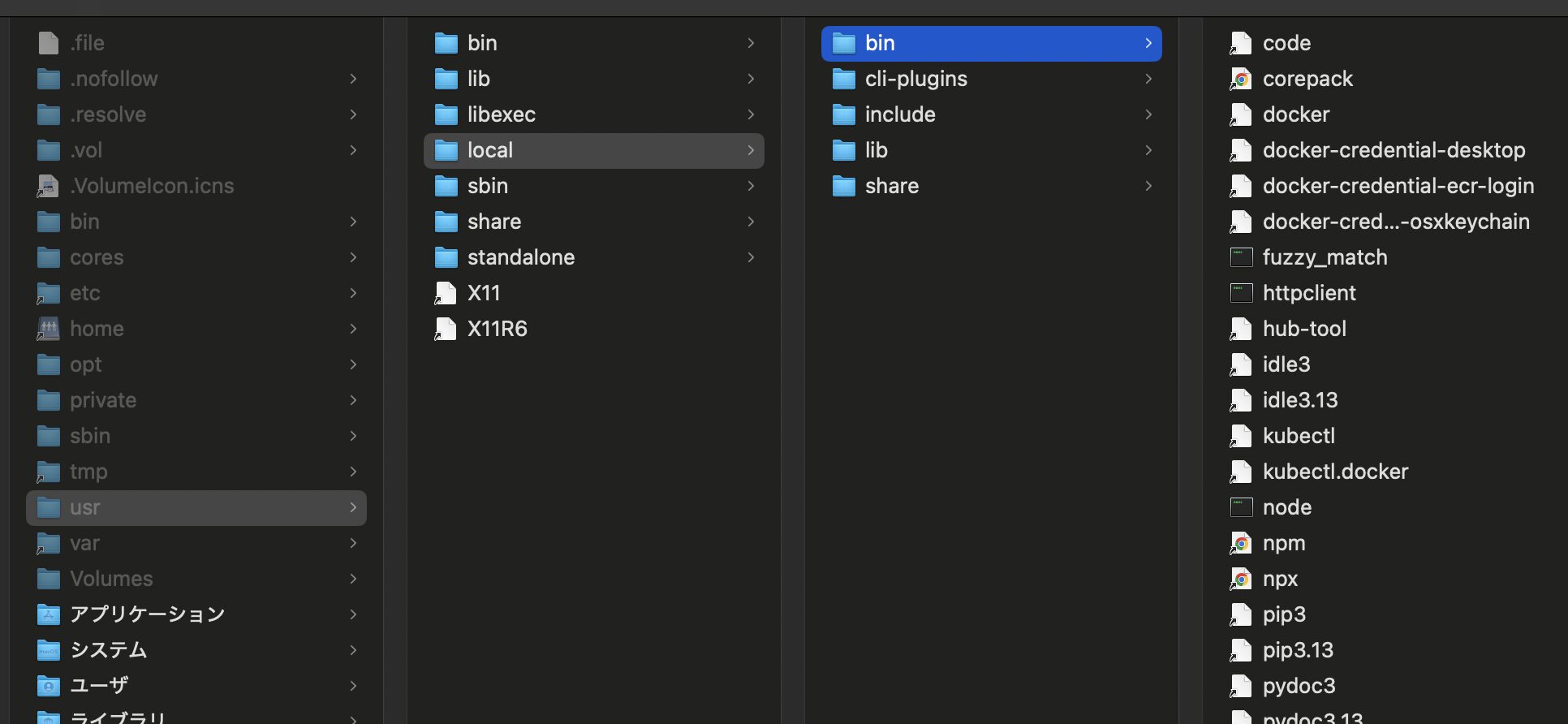

例:Error: It seems there is already a Binary at '/usr/local/bin/hub-tool'.など

以前に Docker Desktop を入れたことがある場合、アンインストールしてもその残骸が残っている場合があり、それがエラーの原因となる。

解決方法

- Finderで「Macintosh HD」を開いて「コマンド+Shift+. (ドット)」のショートカットで隠しファイルを表示

usr/lobal/binというフォルダに移動して「docker」という文字があるファイルを全て削除する- あとは再度

brew install --cask docker-desktopを実行する

Dockerの動作確認

まずはhello-world

docker run hello-worldというコマンドでいろいろ文字が出てきたら成功。hello-world は「起動→メッセージを標準出力に表示→正常終了(exit 0)」というだけの、瞬間的に終わるコンテナです。常駐もしません。

補足ポイント

docker run hello-worldは、イメージがなければ pull してから起動し、メッセージを表示してすぐ終了します。- 終了したコンテナはプロンプトが戻った後も履歴として残ります(ステータスは Exited)。

- もう一度メッセージを見たい場合は、直後ならその場の出力、後からならログや履歴を確認します。

便利コマンド

# 終了したコンテナも含めて一覧

docker ps -a

# 直前(または指定)のコンテナのログを再確認

docker logs <CONTAINER_ID_OR_NAME>

# 実行後に自動でコンテナを消す

docker run --rm hello-world

# たまった停止コンテナを一括掃除

docker container prune対照例:ずっと動き続けるタイプ(常駐)は nginx などがあります。docker run -d -p 8080:80 nginx は終了せずバックグラウンドで待ち続けます。

PostgreSQLを使ってみる

- 作業用フォルダを作る

mkdir -p ~/pg-play && cd ~/pg-playcompose.ymlを作る(コピーして貼り付け)

# compose.yml

services:

db:

image: postgres:16

container_name: pg

environment:

POSTGRES_PASSWORD: postgres

POSTGRES_USER: postgres

POSTGRES_DB: playground

TZ: Asia/Tokyo

ports:

- "5432:5432"

volumes:

- ./pgdata:/var/lib/postgresql/data

- ./initdb:/docker-entrypoint-initdb.d

adminer:

image: adminer:latest

container_name: adminer

ports:

- "8080:8080" # ブラウザは http://localhost:8080

depends_on:

- db- データ保存用ディレクトリを用意

mkdir -p pgdata initdb- 起動

docker compose up -d- 動作確認

docker compose ps

docker logs -f pg # 起動ログを確認、Ctrl+Cで抜けるブラウザで http://localhost:8080 を開き、Adminerのログイン画面で次を入力

サーバー: db / ユーザー: postgres / パスワード: postgres / データベース: playground

使い方の基本コマンド

docker compose ps # 稼働中の確認

docker compose logs -f # 全サービスのログ追跡

docker compose exec db psql -U postgres -d playground # psqlで接続

docker compose restart # 再起動

docker compose stop # 停止

docker compose start # 再開

docker compose down # 停止してコンテナ削除(データは残る)

docker compose down -v # ボリュームも削除(データも消えるので注意)よくあるつまずき

- ポートが既に使われている:

address already in useが出たら、5432や8080が他のプロセスで使用中。portsの番号を変えるか、該当プロセスを止める。 - YAMLのインデント崩れ:スペース2個を基準にコピペ。タブは使わない。

適当なテーブルを作成

Adminerの「SQL」タブに貼り付けて実行してください。PostgreSQL向けに、よくある顧客・注文テーブルとサンプルデータを用意しました。

-- 顧客テーブル

CREATE TABLE IF NOT EXISTS customers (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

name TEXT NOT NULL,

email TEXT UNIQUE,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- 注文テーブル

CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,

amount NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (amount >= 0),

status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending','paid','canceled')),

ordered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- よく使う検索に効くインデックス

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_customer_id ON orders(customer_id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_ordered_at ON orders(ordered_at);

-- サンプルデータ投入

INSERT INTO customers (name, email) VALUES

('Alice', 'alice@example.com'),

('Bob', 'bob@example.com'),

('Carol', 'carol@example.com');

INSERT INTO orders (customer_id, amount, status) VALUES

(1, 1200.50, 'paid'),

(1, 300.00, 'pending'),

(2, 999.99, 'canceled'),

(3, 50.00, 'paid');

-- 動作確認のクエリ例(JOIN・集計)

-- 顧客ごとの注文合計金額

SELECT c.id, c.name, SUM(o.amount) AS total_amount

FROM customers c

JOIN orders o ON o.customer_id = c.id

GROUP BY c.id, c.name

ORDER BY total_amount DESC;

-- 直近の注文一覧

SELECT o.id, c.name, o.amount, o.status, o.ordered_at

FROM orders o

JOIN customers c ON c.id = o.customer_id

ORDER BY o.ordered_at DESC;さらにここからmetabaseを始める

既存の「db + adminer」の compose に Metabase を1サービス足して、初期セットアップを行います。最小構成と実務的に安全なDB権限の付け方を示します。

1) Metabase用のアプリDBとユーザーを作る

PostgreSQLコンテナに入り、Metabaseの設定保存用DBを作成します。

docker compose exec db psql -U postgres -d postgres -c "CREATE USER metabase WITH PASSWORD 'metabase';"

docker compose exec db psql -U postgres -d postgres -c "CREATE DATABASE metabase OWNER metabase ENCODING 'UTF8';"

練習用途なので単純なパスワードで示しています。実運用では強固なものに変更してください。

2) compose.yml に Metabase を追加

既存の compose.yml に下記サービスを追記します。

metabase:

image: metabase/metabase:latest

container_name: metabase

ports:

- "3000:3000" # ブラウザ http://localhost:3000

environment:

MB_DB_TYPE: postgres

MB_DB_DBNAME: metabase

MB_DB_PORT: 5432

MB_DB_USER: metabase

MB_DB_PASS: metabase

MB_DB_HOST: db # 同じcompose内のPostgresサービス名

MB_SITE_URL: "http://localhost:3000"

depends_on:

- db起動

docker compose up -d metabase

docker compose logs -f metabase # 起動完了まで確認、Ctrl+Cで抜ける3) 初期セットアップ

ブラウザで http://localhost:3000 を開き、ウィザードに従って管理ユーザーを作成します。

次に「データベースを追加」で、分析対象DBを登録します。いまの構成では playground データベースが対象です。

例

サーバー名 db

ポート 5432

データベース名 playground

ユーザー postgres

パスワード postgres

すぐにダッシュボードやクエリの作成ができます。

ただしサンプルのデータベースもあるので、そちらの方がデータがたくさんあって練習に使いやすい。

一旦終了する場合のコマンド

使っているのが docker compose 構成なので、以下が基本です。

停止(コンテナは残す)

# すべてのサービスを停止

docker compose stop

# 特定サービスだけ停止(例: Metabase)

docker compose stop metabase削除して片付け(ネットワーク等も整理)

# 停止+コンテナ削除(ボリュームは残るのでデータは維持)

docker compose down

# さらにボリュームも削除(データが消えるので注意)

docker compose down -v

# 使わないイメージも消す場合

docker compose down --rmi all再開

# 停止していたコンテナを再起動

docker compose start

# コンテナがない場合や構成を変更した後は再作成して起動

docker compose up -d補足

今回の例では ./pgdata をボリュームマウントしているため、docker compose down までならデータは残ります。down -v を実行すると pgdata の中身も消えるため注意してください。

明日もすぐ再開したいなら docker compose stop を推奨。down でも問題はありませんが、再起動時の手順と挙動が少し変わります。

推奨(明日すぐ再開したい)

# 今日の作業終了

docker compose stop

# 明日再開

docker compose startメリット: コンテナが残るため再作成が不要で起動が速い。データはこれまで通り保持。

down を使う場合

# 今日の作業終了(コンテナを削除)

docker compose down

# 明日再開(コンテナを再作成して起動)

docker compose up -d今回の構成は Postgres のデータを ./pgdata にバインドマウントしているので、down でもデータは残る。adminer は状態を持たない。metabase は設定DBを Postgres に置いているため、こちらも設定は保持される。ただし docker compose down -v はボリューム削除なので実データが消える。

メモリやプロセッサの使用を抑えたい(コンテナは残して止めたい)なら stop、ディスク上のコンテナを一度片付けたいなら down を選ぶとよい。