PandasのSeriesオブジェクトとは

pandas.Series は 1次元の配列状のデータ構造 で、NumPyの配列に似ていますが、ラベル付きのインデックスを持てるのが特徴です。表形式データの1列に相当することが多く、Pandasの基本的な構成要素のひとつです。

基本構造

- 値(values): 実際のデータを格納する部分。NumPy配列として保持されます。

- インデックス(index): 各要素に対応するラベル。整数や文字列などを自由に設定可能です。

例:

import pandas as pd

s = pd.Series([10, 20, 30], index=["a", "b", "c"])

print(s)出力:

a 10

b 20

c 30

dtype: int64主な特徴

1. インデックス付き

インデックスを使ってデータにアクセスできます。

print(s["b"]) # 202. NumPy互換

多くのNumPyの関数がそのまま使えます。

import numpy as np

print(np.mean(s)) # 20.03. 自動アラインメント

インデックスに基づいて演算を行います。

s1 = pd.Series([1, 2, 3], index=["a", "b", "c"])

s2 = pd.Series([10, 20, 30], index=["b", "c", "d"])

print(s1 + s2)出力:

a NaN

b 12.0

c 23.0

d NaN

dtype: float644. データ型(dtype)

1つのSeriesは基本的に単一のdtypeを持ちます(int, float, str, objectなど)。

よく使うメソッド・属性

s.values: 値(NumPy配列)s.index: インデックスs.head(n): 先頭n件を表示s.tail(n): 末尾n件を表示s.describe(): 統計量の要約を表示(数値データのみ)s.isnull()/s.notnull(): 欠損値チェック

使用例

辞書から作成

data = {"apple": 3, "banana": 5, "orange": 2}

fruits = pd.Series(data)

print(fruits)条件フィルタ

print(fruits[fruits > 2])統計処理

print(fruits.mean()) # 平均

print(fruits.sum()) # 合計まとめ

SeriesはPandasの基本データ構造で、インデックス付きの1次元配列。- インデックスで要素アクセスやデータ整合が可能。

- NumPyと統計関数がシームレスに使える。

- データ解析や前処理の基礎になる。

Seriesのコンストラクタ

公式:https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.html#pandas.Series

class pandas.Series(data=None, index=None, dtype=None, name=None, copy=None, fastpath=<no_default>)data

Seriesに格納するデータを指定します。サポートされる型は多岐にわたり、以下のようなものがあります。

- スカラー値(例:

5)

→indexが指定されている場合、その長さに応じて同じ値で埋められます。 - 配列やリスト(例:

[1, 2, 3]) - NumPy配列(

np.array) - 辞書型(キーがインデックス、値が要素として扱われる)

- 他のSeries

index

Seriesのインデックス(ラベル)を指定します。

- デフォルトは

RangeIndex(0, 1, 2, ...)です。 - 指定した場合、

dataの要素と長さが一致している必要があります(ただしdataが辞書ならキーと一致する部分だけ使用される)。

pd.Series([10, 20, 30], index=["a", "b", "c"])dtype

Seriesのデータ型を指定します。

- デフォルトでは、

dataの内容から自動的に推定されます。 - 明示的に

dtype="float64"のように指定することも可能。

pd.Series([1, 2, 3], dtype="float32")name

Seriesに名前を付けるための引数です。

- これにより、DataFrameに列として組み込む際に列名として扱われます。

- デフォルトは

None

s = pd.Series([1, 2, 3], name="scores")

print(s.name) # "scores"copy

データをコピーするかどうかを指定します。

copy=Trueの場合、dataから独立したコピーを作成します。copy=Falseの場合、可能なら元データを参照します(ただし必要に応じてコピーが作られることもある)。

大きな配列を扱う場合、メモリ効率に影響することがあります。

fastpath(内部利用)

- 通常は利用しない内部引数です。

- Pandas内部でSeriesを高速に生成するために使われており、ユーザーが指定する場面はほぼありません。

- ドキュメント上では

<no_default>とされ、一般利用を想定していません。

まとめ

- 必須は

data(ただし省略すると空のSeriesが生成される)。 indexで要素にラベルを付与できる。dtypeはデータ型の強制。nameはSeriesに識別用の名前を付与。copyはデータを参照するかコピーするかの制御。fastpathは通常使わない内部向け。

ユーザーがよく使うのは data, index, dtype, name の4つです。

辞書型データを渡す時の注意点

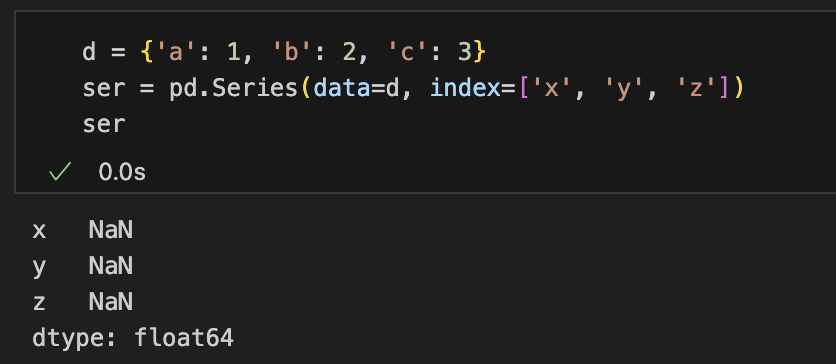

Seriesに辞書型を渡すと、最初に辞書のキーがIndexになる。その後、コンストラクタ引数などでIndexを受け取ると、受け取った方のIndexで上書きしてしまい、値がすべてNaNになる。

この挙動は、辞書からSeriesを作るときのインデックス処理の順序に起因しています。ポイントを整理すると理解しやすいです。

Series生成の手順(辞書を渡した場合)

- まず辞書のキーがインデックスになる

- その後、

index引数が指定されていれば再インデックスが行われるindex=['x', 'y', 'z']を指定すると、もとのデータは{'a':1, 'b':2, 'c':3}ですが、

Pandasは「この辞書を一度Seriesにしたあと、インデックスを['x','y','z']に置き換える」という動きをします。 つまり- 元々のインデックス:

['a','b','c'] - 新しく指定されたインデックス:

['x','y','z']

- 元々のインデックス:

実際の挙動を確認

import pandas as pd

d = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

# 辞書からそのまま生成

ser1 = pd.Series(data=d)

print(ser1)

# a 1

# b 2

# c 3

# 辞書に含まれるキーと一致するindexを指定

ser2 = pd.Series(data=d, index=['a', 'c'])

print(ser2)

# a 1

# c 3

# 辞書に含まれないindexを指定

ser3 = pd.Series(data=d, index=['x', 'y', 'z'])

print(ser3)

# x NaN

# y NaN

# z NaNまとめ

- 辞書を

Seriesにするとき、最初にキーがインデックスになる。 indexを指定すると、その後に再インデックスが行われる。- 辞書のキーと

indexのラベルが一致しなければ、対応する値が見つからず NaNになる。

この挙動は「辞書のキーをデータのラベルとして解釈し、その後ユーザー指定のインデックスに合わせて揃える」ために起こる現象です。

dtypeとは何か

dtype(data type)は、SeriesやDataFrameの各列に格納されているデータの型を表します。

Pandas内部では基本的にNumPyのデータ型を利用しており、Series全体は単一のdtypeを持ちます。

dtypeの確認と指定

確認

s = pd.Series([1, 2, 3])

print(s.dtype) # int64指定

s = pd.Series([1, 2, 3], dtype="float32")

print(s)

# 0 1.0

# 1 2.0

# 2 3.0

# dtype: float32型変換(astype)

公式:https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.astype.html#pandas.Series.astype

Series.astype(dtype, copy=None, errors='raise')errors 引数は、"raise"(例外を投げる)か "ignore"(例外を無視) のどちらかのみ。

Seriesのdtypeは後から変換できます。

s = pd.Series([1, 2, 3])

s2 = s.astype("float64")

print(s2.dtype) # float64dtypeの種類

dtype 引数に指定できるものは大きく分けて下記の4種類

- 文字列(str)で指定する方法

- NumPyのdtypeオブジェクト

- pandasのExtensionDtype

- Pythonの組み込み型

NumPyのdtype(numpy.dtype)

NumPyで定義されるデータ型。Pandasの基本型もこれをベースにしています。

- 整数:

np.int8,np.int16,np.int32,np.int64 - 符号なし整数:

np.uint8,np.uint16,np.uint32,np.uint64 - 浮動小数:

np.float16,np.float32,np.float64 - 複素数:

np.complex64,np.complex128 - 論理値:

np.bool_ - 文字列:

np.str_ - バイト列:

np.bytes_ - オブジェクト型:

np.object_ - 日時:

np.datetime64 - 時間差:

np.timedelta64

pandasのExtensionDtype

Pandasが独自に提供している拡張データ型。NumPyでは表現しきれない型を扱えます。

pd.CategoricalDtype: カテゴリ型pd.StringDtype: 文字列型(欠損値に強い)pd.BooleanDtype: nullableなブール型pd.Int8Dtype,pd.Int16Dtype,pd.Int32Dtype,pd.Int64Dtype: 欠損値を許容する整数型pd.UInt8Dtype,pd.UInt16Dtype,pd.UInt32Dtype,pd.UInt64Dtype: 欠損値を許容する符号なし整数型pd.Float32Dtype,pd.Float64Dtype: 欠損値を許容する浮動小数型pd.DatetimeTZDtype: タイムゾーン付きの日時型pd.PeriodDtype: 期間型(例: 月次や年次の周期データ)

Pythonの組み込み型(type)

PandasはPythonの標準型も受け付けます。内部的には対応するNumPy dtypeに変換されます。

int→ 通常はint64float→ 通常はfloat64bool→boolstr→objectまたはstringdtypecomplex→complex128object→ 任意オブジェクト格納用

まとめ

dtypeは Seriesの内部データ型 を表す属性。- 基本的にはNumPyの型が使われる。

objectは文字列や混在データを表す汎用型。- 明示的に

dtypeを指定したり、astypeで変換可能。

これにより、数値演算や統計処理を効率よく行えるようになっています。

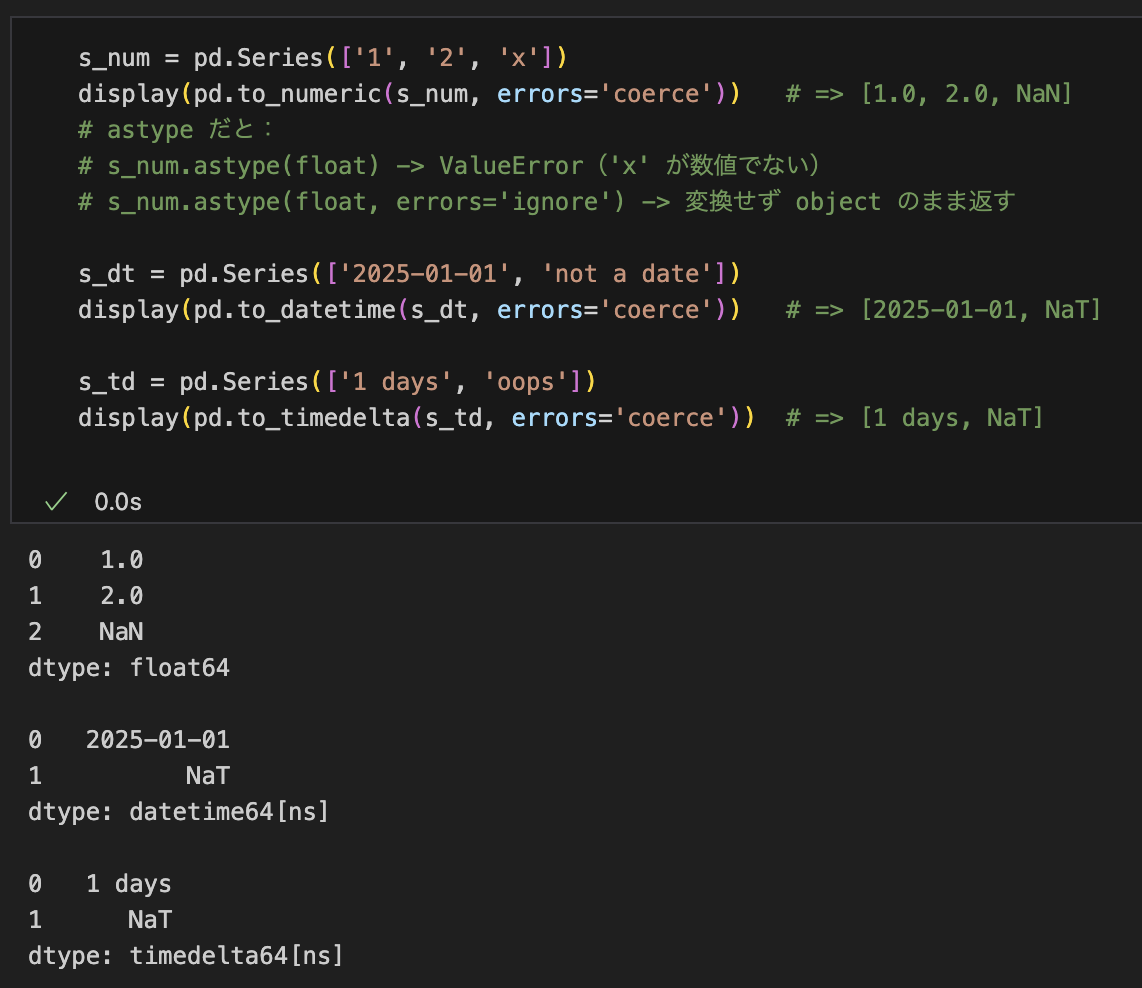

astype以外の型変換

astype は型の「鋳型」変換で、無効値を救済(NaN/NaTに置換)しません。

例外処理に相当する振る舞い(無効値を NaN/NaT に落とす等)をしたい場合は、パーサである pd.to_numeric/pd.to_datetime/pd.to_timedelta を使います。これらは errors 引数で挙動を制御できます。

Series.astype(..., errors=...)のerrorsは'raise'か'ignore'のみ。'ignore'は「変換せず元のオブジェクトを返す」だけpd.to_numeric/pd.to_datetime/pd.to_timedeltaはerrors={'raise','coerce','ignore'}をサポートし、'coerce'で無効な値をNaN/NaTにできる

公式:to_numeric / to_datetime / to_timedelta

最小例

s_num = pd.Series(['1', '2', 'x'])

pd.to_numeric(s_num, errors='coerce') # => [1.0, 2.0, NaN]

# astype だと:

# s_num.astype(float) -> ValueError('x' が数値でない)

# s_num.astype(float, errors='ignore') -> 変換せず object のまま返す

s_dt = pd.Series(['2025-01-01', 'not a date'])

pd.to_datetime(s_dt, errors='coerce') # => [2025-01-01, NaT]

s_td = pd.Series(['1 days', 'oops'])

pd.to_timedelta(s_td, errors='coerce') # => [1 days, NaT]

使い分けの指針

- データが既に一貫しており、単に dtype を揃えたい →

astype - 文字列などを「解釈」して型化し、無効値を救済したい →

to_numeric/to_datetime/to_timedelta(errors='coerce'を活用)

Seriesでの条件フィルタ 基本と実用テクニック

ブールマスク(最基本)

Seriesに条件式を適用すると、同じ長さのTrue/False配列(ブールマスク)が返り、これで抽出します。

s = pd.Series([12, 5, 17, 3, 9], index=list("abcde"))

print(s[s > 10]) # 10より大きい要素

print(s[(s >= 5) & (s <= 15)]) # 複数条件は & / | / ~ と()で優先順位を明示&(AND)、|(OR)、~(NOT)は必ず括弧で囲むand/or/notは使わない(要素単位演算でないため)

isin(集合による抽出)

s = pd.Series(["red", "blue", "green", "blue"])

print(s[s.isin(["blue", "green"])])

# 1 blue

# 2 green

# 3 blue

# dtype: objectインデックスに対して行う場合は s.index.isin([...]) を使います。

print(s[s.index.isin([2, 3])])

# 2 green

# 3 blue

# dtype: object範囲条件は between

両端の包含/非包含を選べます。Indexはbetweenなし

s = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5])

s[s.between(2, 4, inclusive="both")] # 2〜4を含む

s[s.between(2, 4, inclusive="left")] # 2は含むが4は含まない文字列条件は .str アクセサ

NaNを含む場合は na=False を指定すると安全です。

s = pd.Series(["Tokyo", "Osaka", None, "Kyoto"])

# 部分一致(正規表現)。大小無視し、NaNは不一致扱い

s[s.str.contains("o", case=False, na=False)]

# 完全一致・前方/後方一致

s[s.str.fullmatch(r"[A-Za-z]+", na=False)]

s[s.str.startswith("K", na=False)]

s[s.str.endswith("a", na=False)]

# 複数語のいずれかを含む(正規表現を使わずリテラル検索)

s[s.str.contains("Tokyo|Osaka", regex=True, na=False)]

s[s.str.contains("Kyoto(市)?", regex=True, na=False)]正規表現を使わないリテラル検索なら regex=False を指定します。

s[s.str.contains("(", regex=False, na=False)] # 文字 "(" を含む行日時条件は .dt アクセサ

s = pd.Series(pd.to_datetime([

"2024-12-31", "2025-01-01", "2025-03-10", None

]))

# 年・月などの成分で絞り込み

print(s[s.dt.year == 2025])

print(s[(s.dt.month >= 1) & (s.dt.month <= 3)])

# 期間で絞り込み

start, end = pd.Timestamp("2025-01-01"), pd.Timestamp("2025-03-31")

print(s[(s >= start) & (s <= end)])タイムゾーン付きの場合は比較対象も同じTZに揃えます。

欠損値(NaN)条件

s = pd.Series([1.0, None, 3.0])

print(s[s.isna()]) # 欠損だけ

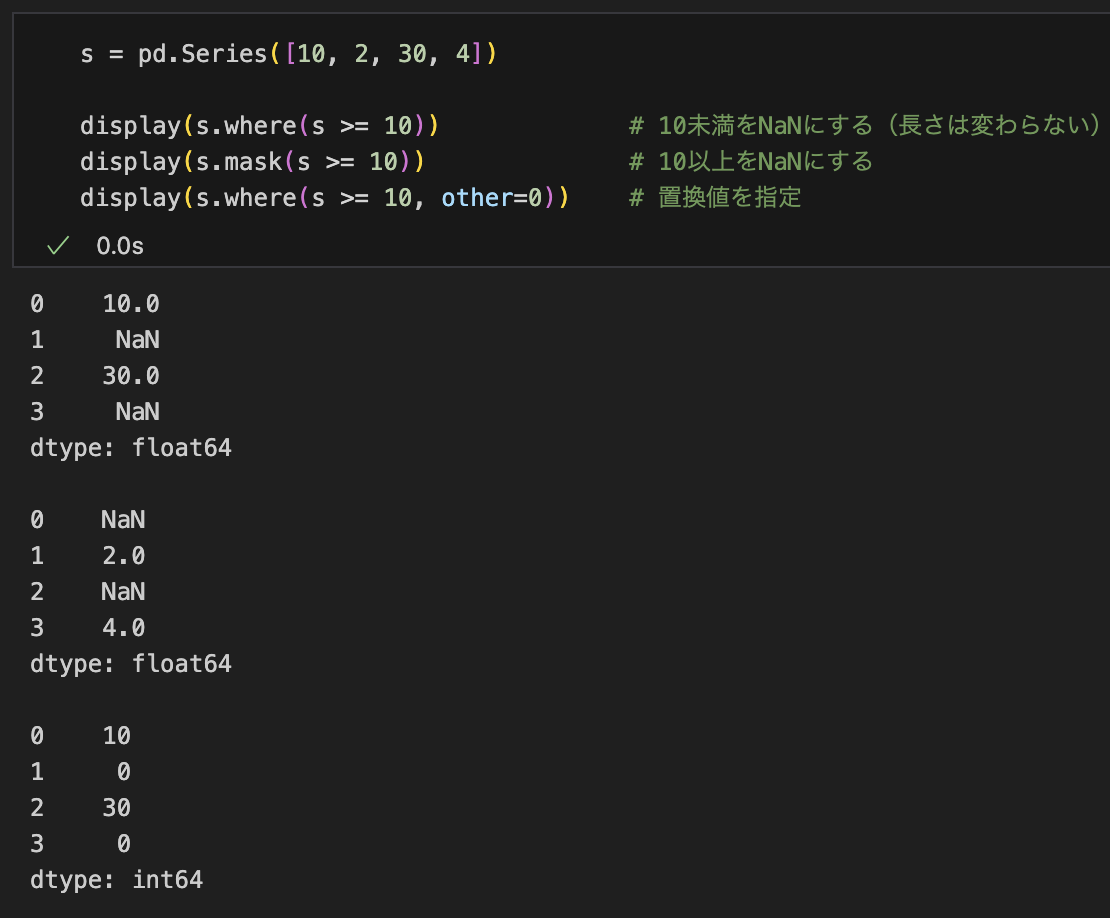

print(s[s.notna()]) # 欠損以外ブールインデックス vs where / mask

形を保ったまま条件に合わない要素を NaN にしたい場合は where、逆はmask。

ブールインデックス(s[s>=10])は要素数が減るのに対し、where はサイズを維持します。後続処理(元の位置情報が必要など)で使い分けます。

s = pd.Series([10, 2, 30, 4])

s.where(s >= 10) # 10未満をNaNにする(長さは変わらない)

s.mask(s >= 10) # 10以上をNaNにする

s.where(s >= 10, other=0) # 置換値を指定

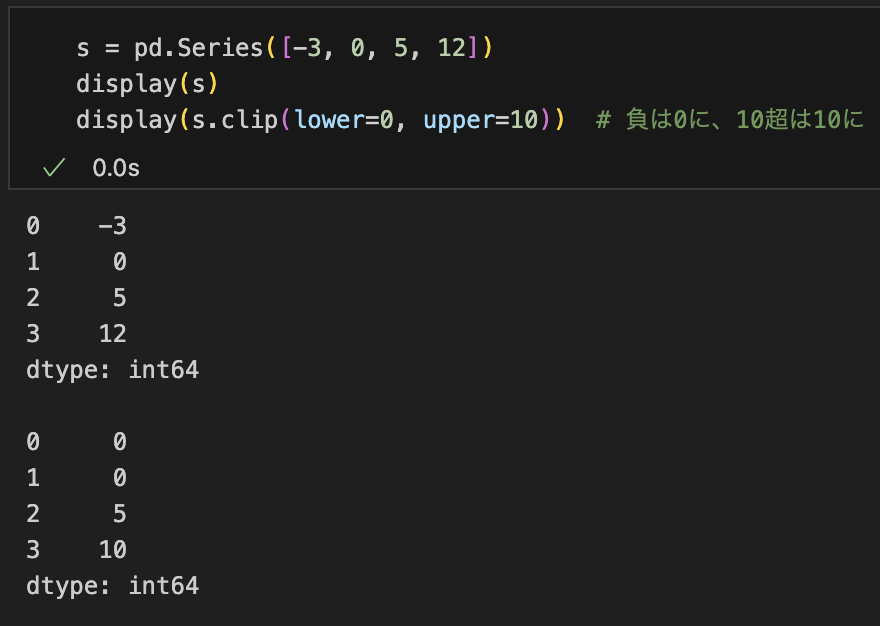

clip でしきい値を「はさむ」

抽出ではなく変形ですが、上下限を超える値を丸めたいときに便利です。

s = pd.Series([-3, 0, 5, 12])

s.clip(lower=0, upper=10) # 負は0に、10超は10に

nlargest / nsmallest(上位/下位抽出)

条件式ではないものの、ランキング的抽出に有用です。

s = pd.Series([5, 1, 7, 3, 9])

s.nlargest(3) # 値の大きい上位3件

s.nsmallest(2) # 値の小さい上位2件注意点:パフォーマンスと落とし穴

- 文字列の大量検索は正規表現が重くなりがち。単純一致は

regex=Falseを選ぶ - 複数条件は括弧で明確化する(

s > 0 & s < 10は誤り。正しくは(s > 0) & (s < 10)) and/or/notは使わず&/|/~を使う- 文字列と数値が混在し

objectになっていると比較ができないことがある。前処理でto_numeric(..., errors="coerce")等を使って整形してから条件式にかける

まとめコード(よくある条件の寄せ集め)

import pandas as pd

import numpy as np

# サンプルSeries

s_num = pd.Series([10, -1, 5, 20, np.nan], index=list("abcde"))

s_str = pd.Series(["apple", "Banana", None, "blue berry", "avocado"], index=list("abcde"))

s_dt = pd.Series(pd.to_datetime(["2025-01-01","2025-02-15",None,"2025-03-10","2024-12-31"]))

# 数値条件

pos = s_num[s_num > 0]

rng = s_num[s_num.between(5, 15, inclusive="both")]

nan_or_big = s_num[s_num.isna() | (s_num >= 10)]

# 文字列条件

has_berry = s_str[s_str.str.contains("berry", case=False, na=False)]

starts_with_a = s_str[s_str.str.startswith("a", na=False)]

literal_paren = s_str[s_str.str.contains("(", regex=False, na=False)]

# 集合とインデックス条件

subset = s_str[s_str.isin(["apple", "avocado"])]

by_idx = s_str[s_str.index.isin(["a","e"])]

# 日付条件

q1_2025 = s_dt[(s_dt >= "2025-01-01") & (s_dt < "2025-04-01")]

feb_only = s_dt[s_dt.dt.month == 2]

# where/mask で形を維持

masked = s_num.where(s_num >= 0) # 負をNaN

filled = s_num.where(s_num >= 0, other=0)

このセットを押さえておくと、ほとんどの抽出要件に対応できます

Seriesのデータを加工する方法

基本方針

- まずは「ベクトル化」されたメソッドで処理する

- 次に

.str(文字列)や.dt(日時)など専用アクセサを使う - 最後の手段として

apply()(要素ごと関数適用)を使う

この順にすると、速くて読みやすく、バグも出にくいです。

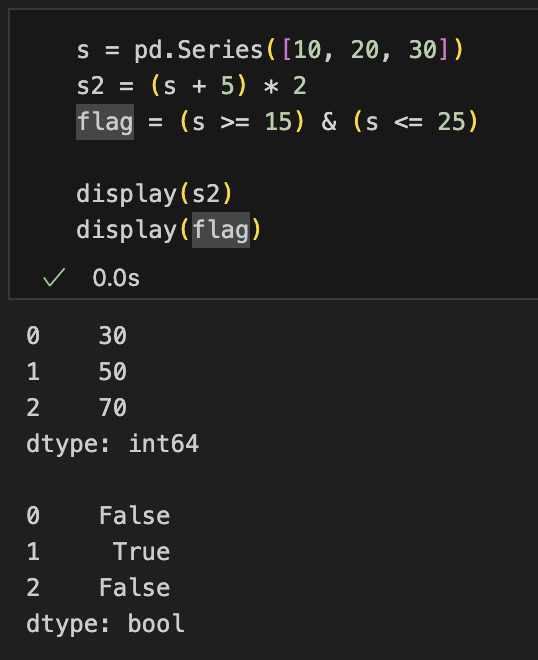

算術・論理(最速の部類)

s = pd.Series([10, 20, 30])

s2 = (s + 5) * 2

flag = (s >= 15) & (s <= 25)

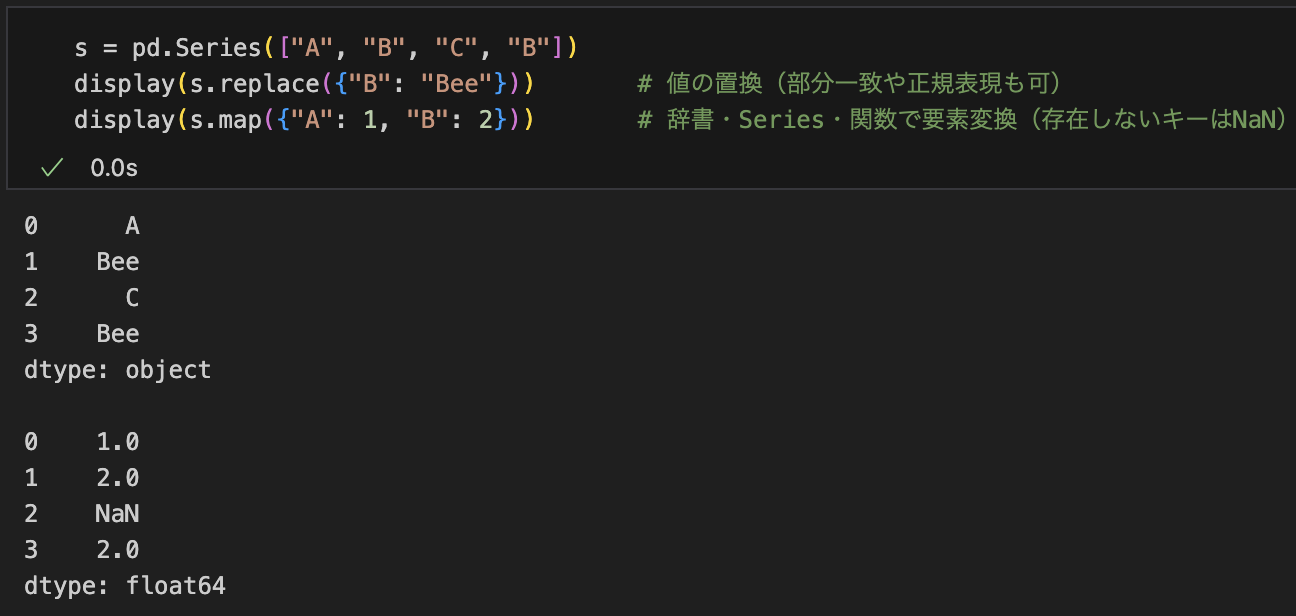

置換・マッピング

メモ: 単純な値対応なら map/replace が apply より高速・簡潔。

s = pd.Series(["A", "B", "C", "B"])

s.replace({"B": "Bee"}) # 値の置換(部分一致や正規表現も可)

s.map({"A": 1, "B": 2}) # 辞書・Series・関数で要素変換(存在しないキーはNaN)

欠損値の扱い

s.fillna(0) # 一括補完

s.fillna(method="ffill") # 前方補完

s.interpolate() # 数値の補間条件に応じた置換・丸め込み

s.where(s >= 0, other=0) # 条件を満たさない要素を0に

s.mask(s > 100, other=100) # 条件を満たす要素だけ置換

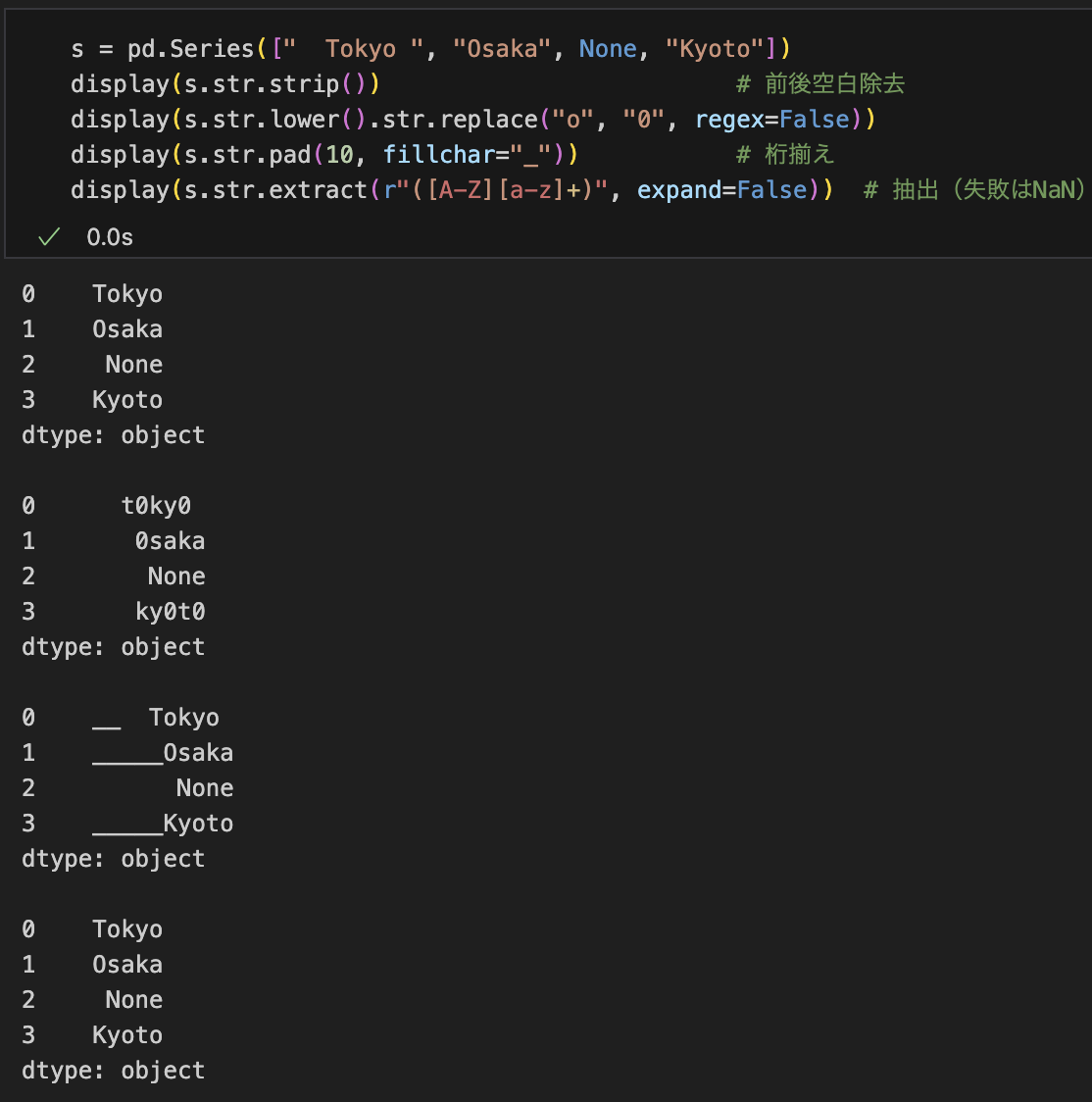

s.clip(lower=0, upper=100) # しきい値ではさむ文字列の加工(.str アクセサ)

s = pd.Series([" Tokyo ", "Osaka", None, "Kyoto"])

s.str.strip() # 前後空白除去

s.str.lower().str.replace("o", "0", regex=False)

s.str.pad(10, fillchar="_") # 桁揃え

s.str.extract(r"([A-Z][a-z]+)", expand=False) # 抽出(失敗はNaN)na= や regex= を適切に指定して安全・高速に。

並べ替え・ランキング・丸め

s.sort_values(ascending=False)

s.rank(method="average") # 順位付け

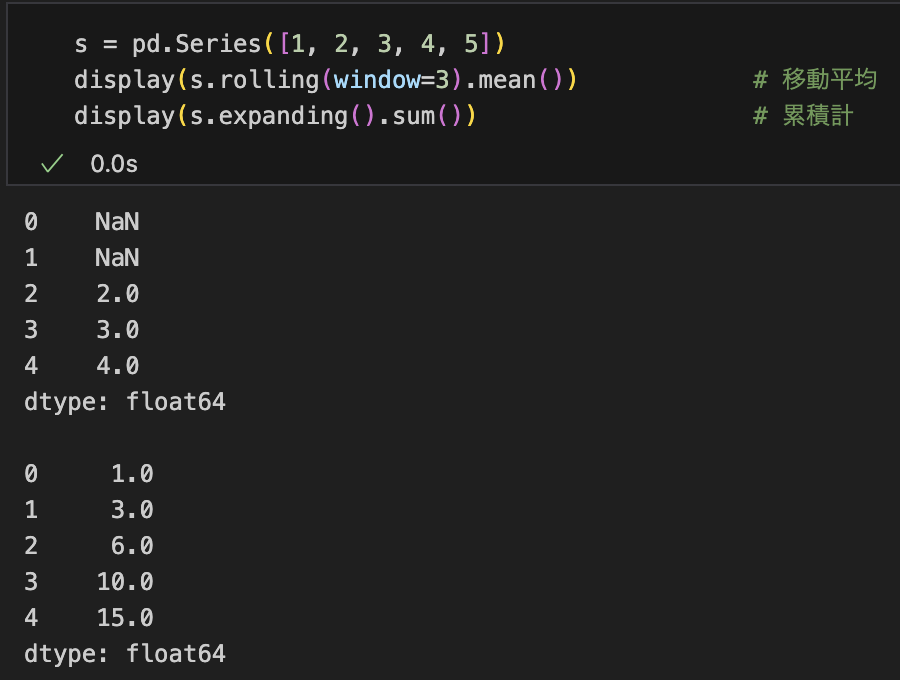

s.round(2) # 小数点丸めローリング・拡張(移動ウィンドウ処理)

s = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5])

s.rolling(window=3).mean() # 移動平均

s.expanding().sum() # 累積計

apply() を使うべき場面

- ベクトル化しづらい複雑な変換(外部ライブラリを呼ぶ、複合ルール)

- ただし、

applyは要素ごとのPythonループになるため遅くなりやすい

def score_to_band(x):

if pd.isna(x): return x

return "A" if x >= 80 else ("B" if x >= 60 else "C")

s = pd.Series([95, 72, 50, None])

s.apply(score_to_band)戻り値は各要素に対するスカラー/オブジェクトになります。Series.apply は返り値を自動で列展開しません(リストを返すと「リストを要素にもつSeries」になります)。列展開が必要なら DataFrame 側の apply(..., result_type="expand") を使います。

map と apply の使い分け

- 「1対1の写像」なら

map(辞書やSeriesを渡せる、速い・簡潔) - 「任意の関数で加工したいがベクトル化できない」ときに

apply - 可能なら

.str/.dt/ 演算子 / 専用メソッドでベクトル化するのが最優先

パフォーマンスと注意点

- まずベクトル化(算術・

.str・.dt・map・replace・where/mask)を検討 applyは遅くなりやすい。どうしても必要な箇所に限定- 型混在(

object)は計算が遅くエラーも出やすい。前処理でto_numeric等で揃える - 文字列検索は不要な正規表現を避けて

regex=Falseを活用 - 日時の比較はタイムゾーンを揃える

この流れを押さえておけば、apply()に頼りすぎず、速くて読みやすいSeries加工が実現できます

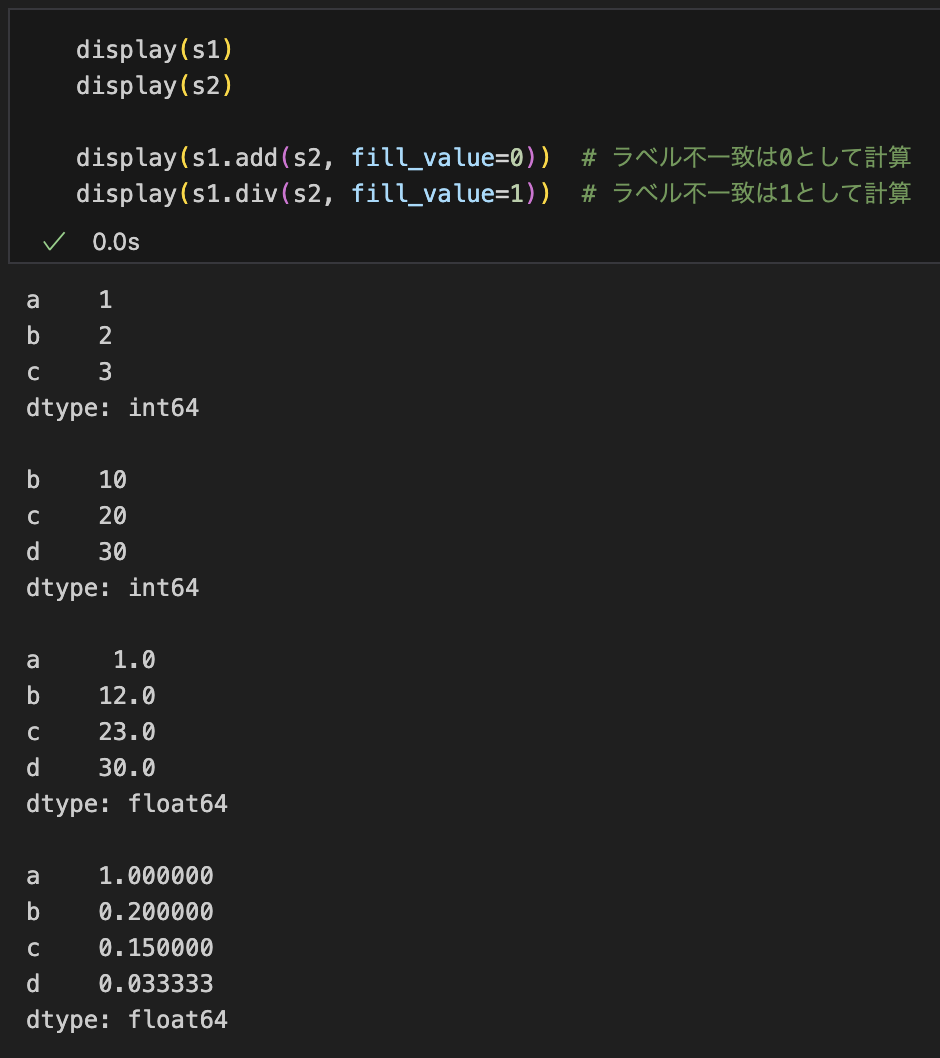

Series同士の処理

まずは大原則:インデックスで自動アラインメント

Series 同士の演算・結合はインデックスをキーにそろえて行われます。ラベルが一致しない位置は欠損(NaN)になります。

s1 = pd.Series([1, 2, 3], index=["a","b","c"])

s2 = pd.Series([10, 20, 30], index=["b","c","d"])

s1 + s2

# a NaN

# b 12.0

# c 23.0

# d NaNアラインメントを回避したい(単純に位置で計算したい)場合は .to_numpy() で配列化するとよいですが、インデックス情報は失われます。

pd.Series(s1.to_numpy() + s2.to_numpy(), index=s1.index) # 位置ベースで計算

# a 11

# b 22

# c 33

# dtype: int64算術演算:演算子 or “flex”メソッド+fill_value

+ - * / // % **はそのまま使える- 欠損を埋めてから計算したいなら flexメソッド を使う(

add/sub/mul/div/floordiv/mod/pow)

s1.add(s2, fill_value=0) # ラベル不一致は0として計算

s1.sub(s2, fill_value=0)

s1.mul(s2, fill_value=1)

s1.div(s2, fill_value=1)左右を入れ替えたバージョン radd/rsub/... もあります。

論理・比較演算もアラインメント

ブール演算は & | ~、比較は eq/ne/lt/le/gt/ge(または ==, !=, < など)。

(s1 > 1) & (s2 < 25) # ラベル一致部分のみブールが立つ

s1.eq(s2, fill_value=0) # 欠損を0扱いで比較要素ごとの合成:combine と combine_first

combine(other, func)は対応する要素を関数で合成

import numpy as np

s1.combine(s2, func=lambda x, y: np.nanmax([x, y])) # 要素ごとの最大combine_firstは左を優先し、NaNを右で埋める(名前どおり“firstを優先”)

s1.combine_first(s2) # 左s1の欠損だけをs2で補完

# 同等の書き方: s1.fillna(s2)where/mask を相手Seriesと組み合わせる

条件がもう一方の Series で決まるときに便利。

# s2が閾値として働く例:s1がs2未満ならそのまま、以上ならs2で上限

s1.where(s1 < s2, other=s2)

# 逆に条件を満たす箇所だけ置換

s1.mask(s1 > s2, other=s2)結合(縦=行方向)と横結合(列方向)

- 縦結合(積み上げ):

pd.concat([s1, s2])

1本の長いSeriesにする(インデックスが重複し得る)

pd.concat([s1, s2])- 横結合(列として並べる):

axis=1で DataFrame に

df = pd.concat([s1, s2], axis=1) # 列方向に並べる(インデックスでアライン)

df.columns = ["s1", "s2"]- 既存のDataFrameに Series を列として加えるなら

df.join(s2)も有効(s2をto_frame()せずにOK)

アラインを明示する:align

事前に同じインデックス集合に揃える(join で union/intersection を選べる)。

s1a, s2a = s1.align(s2, join="outer", fill_value=0) # 全キーに広げて0埋め

s1a + s2ajoin は "outer"|"inner"|"left"|"right"。fill_value を指定すると欠損を埋めて返せます。

差分・比較の可視化:compare と update

compare:異なる箇所だけを抽出(左右の値を並べる)

s1.compare(s2, align_axis="index") # 差分のみ(同値は落ちる)update:左Seriesの位置に合わせて、対応する右の非NaNで上書き(戻り値はNone、左を就地変更)

s = s1.copy()

s.update(s2) # s のうち s2 が非NaNのラベルだけ置換される相関・共分散など統計(アライン済み領域だけで計算)

s1.corr(s2) # ピアソン相関

s1.cov(s2) # 共分散MultiIndexでも同様にラベルで揃う

多階層インデックスでも完全一致のキーでアラインされます。必要に応じて reindex や swaplevel、sort_index を併用。

欠損を先に処理してから演算する定番パターン

# 片方が欠損のときに0として扱って和を取りたい

s_sum = s1.fillna(0).add(s2.fillna(0))

# あるいは align で一気に埋める

s1a, s2a = s1.align(s2, join="outer", fill_value=0)

s_sum = s1a + s2aパフォーマンスの勘所

- 可能なら 演算子よりも flexメソッド+fill_value を使うと補完を1ステップで済ませられる

- 何度も同じ相手と計算するなら一度

alignで揃えてから複数の演算を行うと効率的 - アライン無しの位置ベース演算は

.to_numpy()/.arrayで。ただしラベル安全性は失うため用途を限定

使い分け早見表

- 欠損を特定値扱いで演算したい →

add/sub/...にfill_value=... - 片方で欠損を埋めたい →

combine_first(またはfillna(other)) - 条件に応じてもう片方の値を使いたい →

where/mask - 差分だけ見たい →

compare - まとめて同じラベル集合に整えたい →

align(join=..., fill_value=...) - Seriesを横に並べたい →

pd.concat([...], axis=1)(DataFrame化) - 片方の非NaNで上書きしたい(位置基準) →

update

このセットを押さえておけば、Series 同士の結合・演算はほぼ網羅できます。